以前、「自作PCゲームを売るなら、一番最適なプラットフォームはSteam」という趣旨の記事を書きました。何故ならSteamには強力なレコメンド機能やコミュニティ機能があるため、宣伝を一切しなくても一定数のユーザーを獲得できるからです。(※実際に売る場合は当然宣伝は必要)

その際、読者の方から「そうは言っても、Steamに出したが全く売れなかった例がある」というコメントを頂きました。

また最近も、「Steamでゲームを販売しても、登録料の1万5000円も回収できないレベルで売れない」といった話題を耳にします。

仮にSteamで販売して、売上本数が0、もしくは10~20本以下だった場合、多分根本的に見直しが必要です。

この記事ではかなり根本的な話をしていきますが、ゲーム制作を続けていく場合は一考の価値があると思いますので、ぜひお読みください。ネガティブなことを言いたいわけではなく、次に繋げるための話をしたいと思ってます。

上から重要度順に並べています。

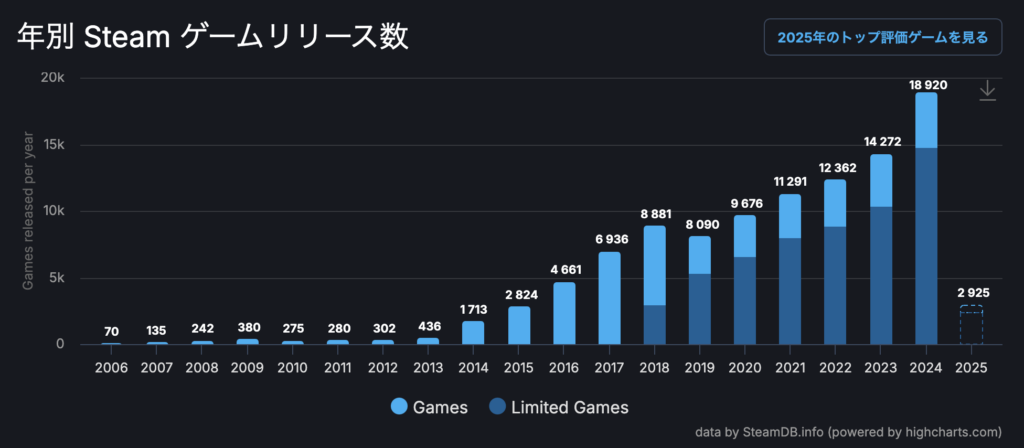

Steamでリリースされるゲームは年々増えており、2024年だけで18,920本の新規ゲームがリリースされました。

(出典: SteamDB)

累計では約10万本のゲームがSteam上に存在し、ざっくり言えばこれら全てが競合になります。

Steamでゲームを1本売るというのは、この10万本の中から自分のゲームを見つけてもらい、ユーザーに「お金と時間を費やしてもいい」と思ってもらうということです。

ユーザーからすれば、一生かけても全てのゲームは遊びきれないため、「面白そう」「自分の好みと合致しそう」と感じたゲームから遊んでいくことになります。

10年ほど前なら、「見た目がイマイチでも中身が面白ければ売れる」という話は通用したと思いますが、これだけ競争が激しくなった2025年現在では、ビジュアルが冴えないゲームはかなり苦境に置かれると思います。

ユーザー視点では、「プレイ動画や説明文が魅力的」×「ビジュアルでも楽しませてくれる」×「自分の好みに合致している」ゲームに絞ってもすでに遊び切れないほど選択肢があるので、それ以外のゲームは検討候補にすら入らなくなります。

世の中には有料ゲームだけでなく、無料で公開されているゲームも多いです。例えばitch.ioだけで、無料ゲームは約100万本投稿されています。

ユーザーによっては、Steam以外の無料ゲームも選択肢に入ってきます。

日本ならふりーむ!、海外ならitch.ioなどで配信されている無料ゲームと自分のゲームを比較して、そのゲームが有料である理由をユーザーに納得させられるだけの説得力が備わっていますか?

客観的に見て、平均的な無料ゲーム以上の説得力がなければ、Steamで販売しても売上0~2桁で留まってしまうでしょう。(それでも2桁も売れる可能性があるのがSteamのすごいところですね)

売れない理由として、値付けを完全に誤っているパターンもあります。大抵の方は事前に相場をリサーチした上で、相場に習った価格設定をしていると思いますが、そうでない場合は明確に売れない原因になります。

例えば相場が¥1,500円のゲームに対して、¥4,000の価格設定をする場合など、大幅に剥離した価格を付ける場合は、その差についてユーザーが納得する要素が必要です。この「納得する要素」というのは単に内容が面白いと言った主観的な要素ではなく、ユーザーが客観的に価値を認識できる要素のことです。

実際のところ、個人開発ゲームでこの納得感を出すのは難しいので、相場に沿った金額を付けるのが無難です。

余談ですが、ゲーム価格の相場はどうやって決まると思いますか?

個人開発者の間ではよく誤った思い込みがあって、「開発にかかった資金や年月によって価格が決まる」というものです。

しかし「開発にこれだけ費用がかかったから、これくらいの価格で売ろう」といった価格の決め方はしないでください。

実は、開発にかかった費用も労力も市場価格には全く関係なくて、全ては「需要と供給のバランス」で決まります。需要が高く供給が少ない種類のゲームは高値になります。

需要が高いゲームというのは開発費も高いことが多いので、開発費と価格は関係があるように見えますが、直接的な要因ではありません。

インディーゲームは供給過多の状態にあるので、価格は中々上がりにくいのが現実です。

ゲームを作るのに大変な時間やコストを割いたのに、それが価格に反映されないのは理不尽に思えるかも知れませんが、資本主義社会で生きている以上受け入れるしかありません。その代わり、数をたくさん売ればいいのです。

更に余談。

先ほど「開発にこれだけ費用がかかったから、これくらいの価格で売ろう」といった価格の決め方はしないでと言いましたが、これをやってもいいケースもあります。ニッチすぎる・新技術など相場が存在しない商品の場合です。

相場は比較対象がないと決まらないため、比較対象がない新興市場では自分で相場を作っていく必要があります。

ですが、PCゲームの場合は1で書いたように、Steamだけで10万本あるレッドオーシャンです。そのため非常に明確な相場があり、ユーザーも適正価格を認識しています。だからつべこべ言わずに相場価格を付けろ、と思います。

上記の1と2がクリアできていた場合、自分のゲームがターゲット層にきちんと届けられているかを確認してください。

Steamユーザーはジャンルとタグでゲームを絞り込んでいます。「ビジュアルノベル」「2D」「FPS」「ローグライク」など。

ジャンルによってユーザー層も好みも相場価格も異なるので、ゲームジャンルを表示することは重要です。

例えばホラー要素が売りのゲームなのに「ホラー」という文言がどこにも無いなど、説明文やタグでジャンル記載漏れがあると、全くターゲットにリーチしない可能性があります。

上記に比べるとレアケースですが、明らかにPCゲーム向きでない仕様のゲームがたまにあります。

例えばスマホからの移植で、画面が縦長のままになっているなどは、PCゲーマーから敬遠されるでしょう。

ゲームが売れなかった時、またはリリース前だがすでに売れないだろうという予想が見えている時に推奨したいこと。

長くなったので、これは別の記事で書きたいと思います。